記事概要

歯の神経をとったり、歯の神経の通り道である根管を清掃、殺菌・消毒する処置を根管治療と言います。根管治療は、歯科治療の中でも多く行われる治療の一つですが、残念ながら失敗も多い治療です。根管治療を失敗すると、歯の根の周りに根尖病変と呼ばれる膿や嚢胞を作ります。その場合通常は、まず再根管治療を行って根尖病変の改善を図るのですが、再根管治療を行って改善するのは一般的に約80%と言われています。

そこで、再根管治療で根尖病変が改善しなかった20%は、次に外科的歯内療法を行いますが、外科的歯内療法(手術)にも成功率があるのです。手術をしても治らないのは、つらいですよね。

当医院は、顕微鏡歯科治療専門の歯科医院です。2010年より、むし歯治療(詰め物・被せ物)、根管治療、歯周病治療、抜歯などの口腔外科手術、定期検診など、全ての治療に歯科用顕微鏡を使用し、治療の成功率を高めてきました。長年、歯科用顕微鏡を使って治療してきた結果、治療成功率の高さ、予後の良さを日々実感しています。皆さんのお悩みを真剣に解決するため、これまで蓄積してきた顕微鏡歯科治療の知識と技術をもって貢献したいと思っています。

今回は、根管治療で根尖病変が治らなかった時に行われる外科的歯内療法にも成功率があることについて説明します。

全国で11名の歯科医師のみ、

日本で最も厳しい顕微鏡歯科基準をクリア

顕微鏡歯科ネットワークジャパン認定医・日本顕微鏡学会認定医

歯科医師岡野 眞

1根管治療は何のために行われる?

むし歯やヒビ、外傷などが原因で歯の神経がとられたあとの根管の中は、血管が無くなり免疫が行きわたらなくなるために、細菌が繁殖しやすく、それが元で根の周りに根尖性歯周炎という膿を作ります。根尖性歯周炎を作らない、もしくはできてしまった根尖性歯周炎を治すためには、根管の中にいる細菌を除去しなければなりませんが、根管の中は神経や血管が無くなれば免疫が働かないので、人為的に根管の中を清掃・殺菌・消毒するしか細菌を除去する方法がありません。これが根管治療なのです。

2根管治療の成功率

根管治療にも成功率があります。日本での根管治療の成功率は低く、全体で30~50%と言われています。逆に言うと、50~70%に根尖性歯周炎という膿ができてしまっているということなのです。

そして、根尖性歯周炎ができている場合は、再根管治療を行って膿の改善を図りますが、成功率は約80%と言われており、再根管治療をしても約20%の歯に膿が残ってしまうというデータが出ています。

3外科的歯内療法とは

根管治療(非外科的歯内療法)を行っても根尖性歯周炎が治らない場合は、外科的歯内療法、分割抜歯(大臼歯)、抜歯、のいずれかの処置を行います。

- 外科的歯内療法は、膿のある根の先端を切除する処置です。根の先端の内外で強固に蔓延っている細菌を根の先端ごと切りとって除去し、更に切断した根の先端から根管を充填物で封鎖します。これを逆根管充填と言います。一般的に逆根管充填は根管の清掃が不十分な場合に備えて、細菌が出てこないよう根の先端から根管の蓋をする処置です。

- 分割抜歯は大臼歯の多根歯で行われ、根管の感染が除去できない歯根を歯の根の別れ目で切断し、膿んでいる根だけを抜歯する処置です。膿の無い根を残し、その根を使って被せ物やブリッジをしていきます。

- 抜歯は、根の先や割れ目などに膿をもっており予後が非常に悪いと予想される場合歯を丸ごと抜いてくることで感染源を除去する方法です。抜歯は、歯が原因で症状が出ている場合感染源が必ず除去されるため再発などの心配はありません。

外科的歯内療法は膿がある歯の全ての根を残す処置に対し、分割抜歯・抜歯は膿がある歯の一部、もしくはすべての根を除去する処置になります。

4外科的歯内療法の種類

外科的歯内療法は、歯根尖切除術と意図的再植術があります。

- 歯根尖切除術は、歯茎を切開し膿のある根を露出させて根尖部を切除し、更に根の周りの病変(膿の袋)を取り除くことにより感染源を除去して、歯を保存する方法です。また、必要に応じて根尖部を切除した後に根尖方向から根管形成を行い、MTAセメントで逆根管充填を行います。

- 意図的再植術は、膿のある歯を一度抜歯し、口腔外で感染の原因となっている歯根の部分を取り除き、更に膿の病変を除去し、必要に応じて逆根管充填を行って、再び歯が植わっていた元のところに戻す方法です。歯根尖切除術が解剖学的な理由によって行えない場合に行われます。(下記、非適応症の項、参照)

5外科的歯内療法の適応症と非適応症

外科的歯内療法は、手術であるため施術するにあたって制約があります。

適応症は

- ①根管の形態が複雑で非外科的歯内療法による根管の完全な清掃・殺菌・消毒が困難または不可能である場合

- ②根管由来の細菌感染が原因で歯根の外側表面に感染源が存在しており根管を経由した治療では歯根の外にある細菌感染の除去ができない場合

- ③根管の石灰化による閉塞や根管に治療器具の破折片(破折ファイル)が存在し、根管を経由した通常の根管治療が不可能な場合

- ④歯根の吸収があり、根管治療では対応できない場合

- ⑤被せ物治療が行われたあとに根尖病変が再発し、被せ物や支台築造(土台)を撤去することができない場合

- ⑥根管治療では改善することができない根管壁の穿孔(パーフォレーション)や歯根破折がある場合

非適応症は

歯根が上顎洞(副鼻腔)やオトガイ孔(神経の開口部)などに近接している場合、大臼歯など根尖への外科的な到達が物理的に困難(頬の影響や器具の到達度など)な場合、歯根が短いあるいは歯周病が進行し根尖を切除すると歯を支える力が足りなくなる場合などがあります。

6外科的歯内療法の成功率

外科的歯内療法にも成功率があります。多くのデータが提示されていますが、74~89%と言われています。

当院では、外科的歯内療法においても治療用顕微鏡を使います。従来の外科的歯内療法は肉眼や拡大鏡による手術が行われており術者の感覚や経験に依存する事が多く、なおかつ感染の取り残しを防止するために健全な組織を多く除去する事があります。

一方で顕微鏡は高倍率による拡大、更に術野の強い照明によって手術時に根管治療を失敗させたイスムスなどの根管の複雑な形態など、細菌感染の見逃しを防止する事ができます。また、術野を高倍率で観察し顕微鏡外科手術専用の器具を用いることによって手術中の組織の損傷を最小限に抑え健全な組織を保存する事もできます。

顕微鏡を用いた外科的歯内療法は従来行われている外科手術よりも全ての工程において正確かつ精密であり、治癒にも差が出ているとの文献も存在します。

Frank C. Setzer et al. Outcome of Endodontic Surgery: A Meta-analysis of the Literature—Part 1: Comparison of Traditional Root-end Surgery and Endodontic Microsurgery. J Endod 2010 Nov.

また、膿の大きさが10mm超えた歯の外科的歯内療法の成功率は53%、10mm以下の歯の外科的歯内療法の成功率は80%であったという報告もあります。これは、膿の大きさが大きいと外科的歯内療法をしても治りにくいということです。膿の治療は、大きくなる前に早く治療した方が、膿の治りが良くなるということを示唆します。当医院では、CTスキャンで膿を見落としないよう気を付けています。

更に、外科的歯内療法後2年以内に膿が再発したケースは5%だったが、外科的歯内療法後4年以上経過すると膿の再発が18%に増えたという報告もあります。これは、外科的歯内療法前に行われた根管治療が不完全で根管の清掃度が低く根管に細菌感染が残存していた、または根管治療後の被せ物の適合が悪くむし歯が再発して、そこから根管に細菌が再感染した(コロナルリーケージ)、などがあります。外科的歯内療法の予後を向上させるためには、外科的歯内療法前に行われた根管治療(非外科的歯内療法)が重要で、外科処置前の再根管治療で根管内の細菌感染が徹底的に除去されていると、その後の外科処置の成功率が上がることがわかっています。膿が治った後の被せ物も外科的歯内療法の予後に影響し、根管への再感染を防ぐためには高精度の被せ物を歯に入れる必要があるということです。当医院では、精度の高い被せ物を歯に入れるまでは、根管治療が終わっていないと考えています。被せ物でも治療用顕微鏡を常時使用し、精密性の高い被せ物を作製しています。

7外科的歯内療法で治らなかった時

外科的歯内療法をしても膿が治らなかった、膿が再発してしまった場合、再度外科的歯内療法を行うか、再根管治療をこころみるか、または抜歯・分割抜歯を選択することになります。

当医院では、外科的歯内療法をしても膿が治らなかった場合は再根管治療を行うことをお勧めしています。外科手術後の再根管治療は、意外にも成功率が上がるのです。

8根尖病変は、できるだけ根管治療で治すこと

外科的歯内療法は、時間が経てば経つほど予後が悪くなっていきます。つまり、膿が時間とともに再発しやすくなるということです。ですので、根尖病変はできるだけ手術でなく、根管治療(非外科的歯内療法)で治すことを当医院では心がけています。その方針が当医院の根管治療の成功率として表れています。

9当院の根管治療成功率

当院の根管治療(非外科的歯内療法)の成功率は91.4%であり、必要に応じて外科的歯内療法を併用した場合には成功率が94.3%に向上します。外科的歯内療法は通常、非外科的歯内療法で治癒しなかったケースに適応されますが当院では非外科的歯内療法で治癒に導けることが多く外科的歯内療法を必要としないことがほとんどです。さらに、根管治療または外科的歯内療法で膿が治った後には、膿が再発するケースは、ほぼ100%ありません。

更に当院では、根管治療が成功した状態を維持するために、根管治療後に入れる被せ物も高精度に製作し、細菌の根管への再感染を(コロナルリーケージ)を防ぎます。

根管治療のみならず、根管治療後の被せ物治療も顕微鏡を使って責任をもって作成することにより、予後の良い状態を保つことができています。これらは、当医院の15年間の顕微鏡治療の結果によっても証明されています。

10根管治療で悩んでいる方へ

根管治療は、歯の存続に関わる治療です。根管治療後に膿ができてしまっても、いきなり手術はせず、精密な再根管治療を受けることをお勧めします。精密な根管治療によって膿が治る可能性もありますし、精密な根管治療を受けておけば、その後に外科的歯内療法を受けることになっても、膿の再発率が下がります。

まずは、精密根管治療の実績豊富な歯科医院に相談してみてください。

11症例紹介:根に膿があり、根管治療をしても膿が治らずに歯根尖切除術で膿が改善したケース

《お悩み》

歯茎が腫れてフィステルができた。かかりつけの医院で抜歯と言われた。膿を治せないか。

《症状と臨床所見》

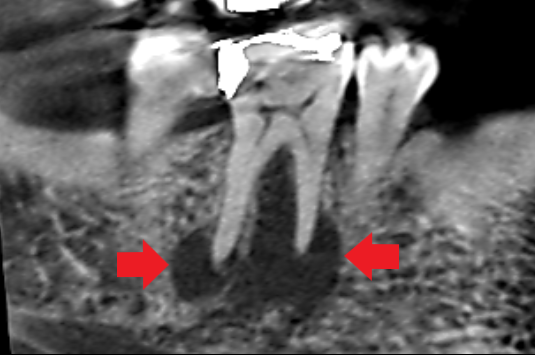

左下大臼歯の歯茎にフィステルがみられ、CT画像にて近心根と遠心根の両方に膿の影が認められました。歯髄が壊死し、根尖病変ができていることが考えられました。

《根管治療》

CT画像にて根管の走行や形態をチェックしたのち、ラバーダム防湿を行い、治療用顕微鏡を使って根管治療(非外科的歯内療法)を行いました。顕微鏡下で根管内を確認したところ、歯根破折は認められませんでした。

根管治療後6か月の経過観察を行い、CTを撮影し膿の改善状態をチェックしたところ、遠心根は膿の拡大がみられました。

《歯根尖切除術》

根管治療(非外科的歯内療法)での膿の改善が認められなかったので、根尖口外感染が起こっていることが考えられるため、外科的歯内療法が必要です。

通常、下顎第一大臼歯の遠心根は歯根尖切除術の適応外ですが、CT画像より手術可能と判断し歯根尖切除術を施術しました。

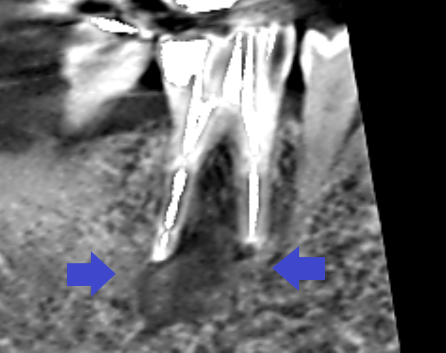

《治療後》

歯根尖切除術後6か月の経過観察を行い、再度CTを撮影し膿の改善状態をチェックしたところ、遠心根の膿の改善を確認し、精密被せ物治療を行い、治療を完了しました。

《主な副作用》

根管治療:ラバーダム防湿が必要になり、開口時間が長くなります。歯科用顕微鏡による精密根管治療は、肉眼や拡大鏡では見えないところ(治療が不十分であった部分)が見えるようになるため、なすべき治療が増えるので治療時間や治療日数がかかります。

外科的歯内療法:手術時間は麻酔も含めて1時間半程度かかります。

《治療期間》

根管治療:おおよそ、3〜5日(1回1時間の目算です。)

外科的歯内療法:2日(縫合の糸抜きの日程含む)

《治療費》

根管治療費(消費税込み):大臼歯 176,000円

外科的歯内療法(消費税込み):110,000円

(根管治療・外科的歯内療法術費以外に別途、被せ物・土台除去、隔壁作成の費用がかかることがあります。詳細は、お問い合わせください。)

12歯の神経の治療(根管治療)中や被せ物治療後の歯茎の腫れや膿で悩んでいる方の治療メニュー

当院では、何度根管治療をしても歯茎の腫れや膿が治らない方に、以下のように治療を進めていきます。ただし、これは一般的な治療方針です。患者さんの個々の状況により、治療内容に多少の差異が生じます。

膿で悩んでいる方は、一度、お電話でお問合せいただくことをオススメいたします。

STEP.1

初回カウンセリング

問診でお口の問題をヒアリング初診当日はカウンセリングとなります。

問診でお口の問題をヒアリング初診当日はカウンセリングとなります。

① 問診表の記入

② マイクロスコープ検査、レントゲン・CT撮影と診断

③ 治療計画および治療内容のご説明

※治療期間、費用等、患者さんと相談の上、治療方針を決定いたします。その後、次回の治療予約となります。

STEP.2

隔壁作成

まずは、隔壁を作成します。隔壁とは、唾液から根管への細菌感染を防ぐためと、根管治療で次亜塩素酸ナトリウムなどの適切な薬剤を安全に使えるようにするためのラバーダム防湿を行う為に作成する「壁」の事です。大きく歯が欠損していても隔壁を作ることでラバーダム防湿ができるようになり、この先の治療が安全に確実に行えるようになります。なお、「隔壁作成」前に、被せ物・詰め物・土台・裏層の除去が必要なことがあります。

まずは、隔壁を作成します。隔壁とは、唾液から根管への細菌感染を防ぐためと、根管治療で次亜塩素酸ナトリウムなどの適切な薬剤を安全に使えるようにするためのラバーダム防湿を行う為に作成する「壁」の事です。大きく歯が欠損していても隔壁を作ることでラバーダム防湿ができるようになり、この先の治療が安全に確実に行えるようになります。なお、「隔壁作成」前に、被せ物・詰め物・土台・裏層の除去が必要なことがあります。

STEP.3

根管治療開始

ここから根管治療の開始となります。1回の治療時間は、約60分ほどです。治療回数は、治療する歯の根管の数や根管の複雑さによって変わります。(治療回数はおおよそ1~5回位です)

ここから根管治療の開始となります。1回の治療時間は、約60分ほどです。治療回数は、治療する歯の根管の数や根管の複雑さによって変わります。(治療回数はおおよそ1~5回位です)

根管治療時は、毎回、ラバーダム防湿を設置します。そして、CT画像を確認しながら治療用顕微鏡下で根管の清掃・殺菌・消毒・根管充填を精密に行います。

STEP.4

支台築造・仮歯作成

根管治療が完了した後は、土台作成(支台築造)を行っていきます。当院では、土台作成時にもラバーダム防湿を行います。また、必要に応じて更に仮歯を作成し、経過観察に入ります。

根管治療が完了した後は、土台作成(支台築造)を行っていきます。当院では、土台作成時にもラバーダム防湿を行います。また、必要に応じて更に仮歯を作成し、経過観察に入ります。

STEP.5

治療判定

当医院では通常、根管治療終了後6ヶ月後に患部のCT撮影を行い、治療効果を判定します。

当医院では通常、根管治療終了後6ヶ月後に患部のCT撮影を行い、治療効果を判定します。

根尖病変(根の先の膿)の改善がみられた場合は、被せ物治療に移っていきます。被せ物治療は、むし歯が再発し根管に再感染しないよう、治療用顕微鏡を使って精密に行います。

根尖病変の改善が見られない場合は、患者さんと相談後、外科的歯内療法、歯根の部分抜歯などを予定します。

13当医院ではセカンド・オピニオンも行っています

CHECK

他院で治療中であっても可能です

- 根管治療をやり直しているが、膿んで歯茎が腫れてきてしまう。

- 根管治療しても膿や歯茎の腫れや消えないので抜歯と言われた・・・

- 痛みが無いのに膿が何故か消えない・・・

という方は、お気軽にご相談ください。

当院は自由診療となっております。以下に治療費を掲載いたします。

※各種クレジットカードでお支払いいただけます。

カウンセリング料金 ¥11,000

・顕微鏡による、むし歯・歯周病検査など

・レントゲン撮影

CT撮影料金 ¥11,000

通常、CT撮影は別途 33,000円がかかりますが、初回のみ11,000円で撮影します。

全国で11名の歯科医師のみ、

日本で最も厳しい顕微鏡歯科基準をクリア

顕微鏡歯科ネットワークジャパン認定医・日本顕微鏡学会認定医

根管治療・顕微鏡歯科治療専門 歯科医岡野 眞